1.マーケティングの変遷と、変わらないこと

私はマーケティング業務に携わり、気がつけば約四半世紀が経ちました。その間、時代の変化とともに、さまざまなマーケティング手法が登場してきました。私がこの業界に入った頃は、まだまだマスメディアが隆盛で、テレビCM、新聞、ラジオ、雑誌などを活用したマスマーケティングが主流でした。その後、インターネットの普及により個の特定が可能になり、現在ではご存じのとおり、YouTube広告やSNSで大量にリーチしながら個別最適化を図るデジタルマーケティングが主流になっています。

このように、ユーザーが接するメディア構造やターゲティングの粒度は変わってきましたが、私自身、まったく変わらない「マーケティングの真理」があると考えています。それが、今回の主題としたい「プロダクトライフサイクル理論」です。私がこの理論を勉強したのは約25年前ですが、調べてみると、この理論はアメリカの経済学者が1965年に提唱したものだそうです。提唱からすでに60年が経過していますが、今なお普遍的に通用する考え方であり、きっと提唱以前から、多くの商売人(マーケッター)が先人の知恵や自身の経験の中で、同様の考え方を活用していたのではないかと想像しています。つまり、プロダクトライフサイクル理論はどの時代であっても、人が商売を行ううえで必ず直面する、普遍的な真理の集大成だと私は考えています。(完全に私はこの理論の信者ですね)

が

課題解決をサポート!

2.プロダクトライフサイクル理論とは?

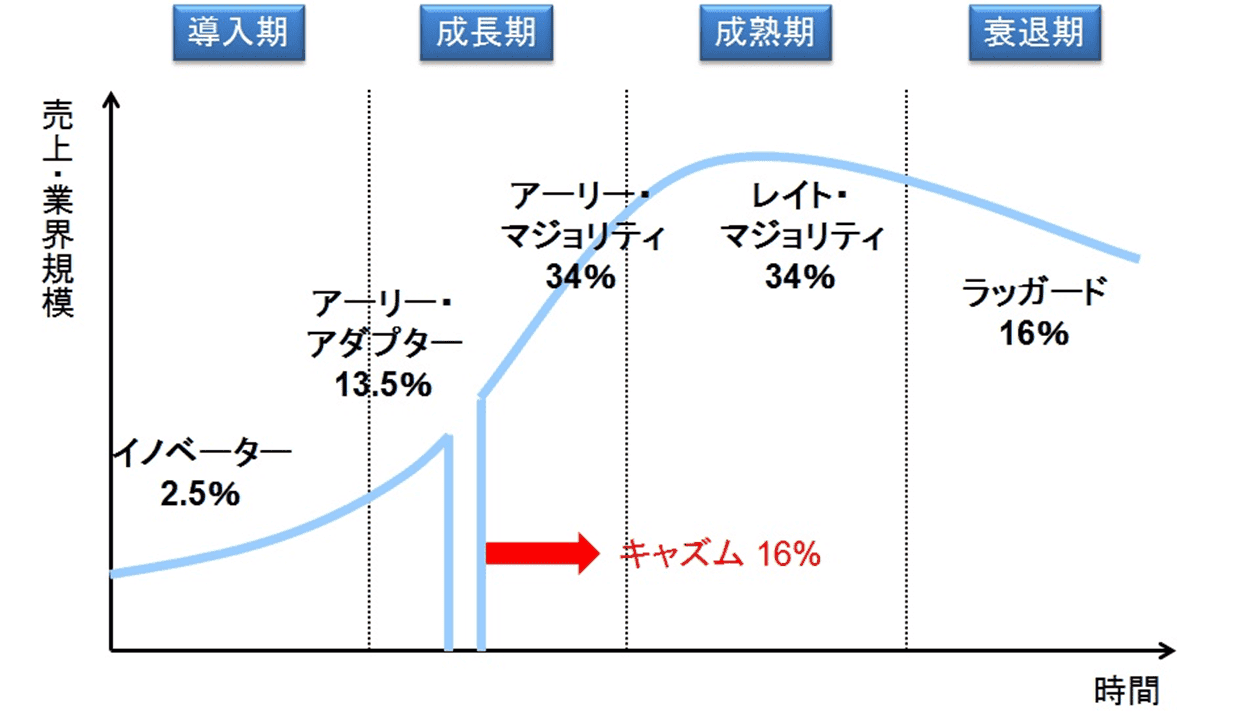

マーケティングに携わる方なら、一度は耳にしたことがあるかと思いますが、ひとつの商品群(商品カテゴリー)には、必ず辿るとされる成長曲線が存在します。それが「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」という4つのステージです。まず重要なのは、これは自社ブランドや製品そのものの話ではなく、あくまでそれが属する商品カテゴリー全体の話であるという点です。たとえば自動車でいうと、これは「SUV」というカテゴリーのライフサイクルであって、トヨタやホンダといった個別ブランドのライフサイクルではな

図のとおり、4つのステージは以下のように進みます:

「導入期」:カテゴリーが市場に登場したばかりの段階

「成長期」:市場に受け入れられ、売上が急増

「成熟期」:市場が飽和し、売上が安定(横ばい)

「衰退期」:市場全体が縮小し、売上も減少

このプロダクトライフサイクルには、それぞれのステージに対応する5つの消費者グループが存在し、それぞれがメインターゲットとなっていきます。

- イノベーター(Innovators) 約2.5% 新しいものに敏感・リスクを恐れない・情報収集力が高い

- アーリーアダプター(Early Adopters) 約13.5% トレンドに敏感・周囲への影響力が大きい・社会的リーダー

- アーリーマジョリティ(Early Majority) 約34% 慎重派・実績が出てから動く・比較検討を重視

- レイトマジョリティ(Late Majority) 約34% 保守的・周囲に押されて導入・価格重視

- ラガード(Laggards) 約16% 最も慎重・変化を嫌う・高齢層や伝統重視型に多い

少し脱線しますが、この①と②を合わせた16%が俗に言う先端層であり、ここの市場をニッチ市場と呼ばれています。今では「ニッチ=個性的な人向け市場」といった意味合いでも使われますが、元々はこの先端層の市場のことだと思います。そして、③④を合わせた68%のことをマス層、マス市場と定義されています。この先端層とマス層は、いわば革新派 vs 保守派という完全に異なる思考法をもった集団であるため、その間に大きな溝が存在しています。この溝はキャズムと呼ばれています。このキャズムを越えると一気に爆発的な成長期を迎える(=マス層が流れ込んで来る)ので、自社の商品カテゴリーが、「市場普及率が16%を超えたかどうか」が、戦略設計における重要な指標になります。

この5つの消費者グループを、少し具体的にイメージしやすくした例が以下です。(2000年代後半のスマホ登場を知っている方は、何となく想像して頂けるかと)

- イノベーター:自分の友人の中で「初代iPhone」を並んで購入した人

- アーリーアダプター:ソフトバンクショップでiPhoneを購入した人

- アーリーマジョリティ:docomoでiPhoneが出てから購入した人

- レイトマジョリティ:友人の中で最後までガラケーを使っていた人

- ラガード:未だにガラケーを使っている人

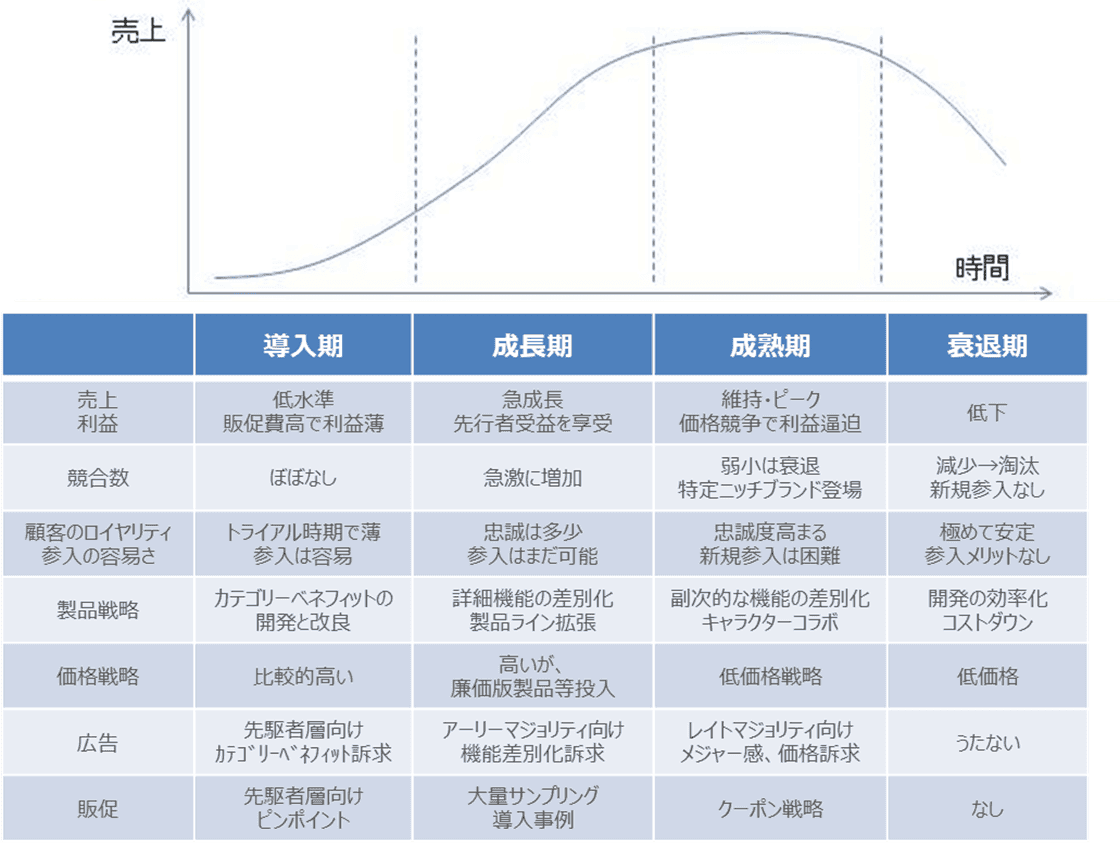

このステージごとにメインの登場人物が変わるので、その集団にあったマーケティングの4P(商品戦略・価格戦略・チャネル戦略・販促戦略)をうつ必要があるというのがプロダクトライフサイクル理論の核心部分になります。つまり、プロダクトライフサイクル理論の本質とは、「4つのステージを辿る」という表層的な話ではなく、そのステージに応じて打ち手を最適化するという、戦略的視点が最も重要なのです。「マーケッター」とは、新しいアイデアをひねり出す存在というよりも、この鉄則に沿って、的確な手を打てる存在だと私は考えています。そして、この鉄則を「知っているか/知らないか」が、結果を分ける大きな要素になります。言い換えれば、知っていれば誰でもマーケッターになれるということかもしれません。

3.プロダクトライフサイクル理論の核心

今回の寄稿の中で最重要な部分です(ここだけ読んでもらえたらそれで良いと思います)。プロダクトライフサイクル理論の4つのステージには、それぞれ「絶対にやるべきこと」があります。そして逆に、ここに書かれていないことは、基本的にそのステージではやるべきではありません。マーケティングに携わっている方は、自社の製品や施策がこの理論に即して行われているか、ぜひ確認し、明日からの実務に役立てていただければと思います。

上の表が各ステージでとるべきアクションです。出来ればこの表は丸暗記して頂くことをお勧めします。以下補足説明しますので、併せて確認していただけたらと思います。

経験豊富なマーケターがすぐ見つかる

製品戦略

- 導入期

「カテゴリーベネフィット」とは、その商品カテゴリーが本来ユーザーに提供すべき価値や体験のことです。スマホで言えば、「タッチパネルでインターネットが使える」という点がそれにあたります。導入期におけるスマホ開発では、「タッチパネルがサクサク動作すること」が最大のテーマだったはずです。 - 成長期

「詳細機能」とは、カテゴリーベネフィットの満足度を高めるためのスペックです。スマホで言うと、CPU性能やメモリ容量等がそれにあたります。なので、成長期のスマホでは、新しいCPU搭載、メモリ容量などで各メーカーのスペック競争が起きていたかと思います。スペック競争はこの成長期で必ずおき、スペックで差がつかない状態になると成熟化していきます。今のスマホで詳細機能(スペック)をうたった広告を目にしないと思います。つまり、スペックがどこも限界まで発達し、それでは差別化できなくなったということです。

「製品ライン拡張」とは、下の価格戦略にも記載していますが、廉価版モデル(エントリーモデル、低価格機種)や高級モデルに製品ラインを拡張させることです。成長期にはいっきにマス層が流入してきます。マス層は保守的で失敗したくない(最初から過度に投資しない)層です。いきなりハイスペックの高価格モデルを購入するのを躊躇します。そんなユーザー向けに手に取りやすい価格を提供するということです。iPhoneもドコモに取扱いを拡大した(ドコモは当時もっともマス層を保有していたキャリア)際に、初めてiPhone 5Cというエントリーモデルを発売しました。 - 成熟期

「副次的な機能の差別化」とは、元々のカテゴリーベネフィットにはない機能を差別化することです。副次的機能は、デザインやカラー、パッケージなど「+αの価値」を指します。毎度スマホの例で恐縮ですが、スマホの副次的機能の代表格がカメラだと思います。今ではSNSにアップする為のメイン機能ともいえるかもしれませんが、タッチパネルでインターネットというカテゴリーベネフィットとは関連性の薄い機能です。スマホ市場は成熟化が進み、今の広告の大体がカメラ訴求であるかと思います。

「キャラクターコラボ」が効いてくるのは成熟期ということです。スペックで差がつかなくなり、他で差別化するという時によく出てくるのがキャラクターを使用した製品の発売です。

価格戦略

- 成熟期

価格競争が本格化するのもこの時期です。機能やスペックで差がつかなくなると、あとは価格を下げて「お得感」で勝負するしかなくなります。この時期になると低価格に特化した様なブランドが台頭しはじめます。携帯電話は元々3つのキャリアしかなかったところに、スマホ市場の成熟化をうけて格安スマホ・格安Simが登場したのは理解できる話かと思います。

広告・販促戦略

- 導入期

導入期のターゲットはイノベーター層(2.5%)しかいません。この層は市場全体のごく一部にすぎないため、広告などのペイドメディアに投資しても費用対効果は見合いません。そのため、業界の先端層に商品を体験してもらう(サンプル提供・発表会など)ことが最も効率的で効果的です。 - 成長期

成長期前期のターゲットはアーリーアダプターです。アーリーアダプターはイノベーターのマネをします。その為、この時期に今でいうKey Opinion Leader(=業界の有力なインフルエンサー、以下「KOL」)やインフルエンサーにシーディングをして拡散してもらうのはとても有効手段です。インフルエンサー戦略のピークはこの時期と個人的には考えます。

成長期中期~後期はアーリーマジョリティがメインターゲットです。アーリーマジョリティはマス層の中では先進的ですが、保守に変わりはないので、使ったことのない商品や口コミのない商品には手をだしません。なので、タッチ&トライイベントや無料サンプルを配布するという実体験を促すプロモーションが有効です。エナジードリンクが少し前に街中で無料配布していたのは、こういった狙いだったと思います。また、口コミ(=導入事例)で大きくモノが動くのもこの時期なので、ブランドは成長期前期にアーリーアダプターの口コミを大量に収集する施策が成長期中期~後期には効いてくるということになります。ブランドのホームページでユーザー事例や体験記が必要なのもこの時期です。 - 成熟期

成熟期はレイトマジョリティがメインとなり、いよいよ保守の中の保守が登場します。この層が最も信頼するのが、圧倒的なメジャー感です。「○○ランキングNo.1」「○○数第1位」などNo.1表現戦略が最も有効です。

それに加えてさらにお得と思わせないと動かないので、ここで値引やクーポンが販促としてはメインになります。

このように商品カテゴリーが今どこのフェーズにいるかで、やるべきことはほぼ自動的に決まってきます。つまり、自社製品が属する商品カテゴリーの現在地を正しく見極めることが最優先事項であり、それがわかれば、やるべきことも自然と導き出されます。

4.商品カテゴリーが今どのステージなのか?

では、自社が属する商品カテゴリーが現在どのステージにあるのかを、どうやって見極めればよいのでしょうか?マーケティング調査や外部データを見て、普及率がどの程度かで今のステージを特定するというのが王道的なやり方とは思います。普及率が20%なら、ちょうどキャズムを超えたあたりなので成長期。普及率が60%ならアーリーマジョリティまで広がっているので成熟期。ただし、このような正確な市場データが常に手に入るとは限りません。とすると、どのように推定すべきか?ここでも「プロダクトライフサイクル理論は鉄則である」という前提に立てば、“ステージごとに起きる典型的な現象”が必ず存在するはずです。つまり、ステージごとの特徴を“逆引き”することで、今どの段階にあるかを推定できるということです。例えば以下のようなことです。

自社で考えた新規ブランドアイデアの競合がいない。 ⇒導入期

- 最近、急激に競合が増えてきた。 ⇒成長期

- 市場が昨年比2倍で大きくなっている。 ⇒成長期

- 競合ブランドがコラボ施策をうってきた。 ⇒成熟期

- 価格破壊ブランドがでてきた。 ⇒成熟期

- ピークは20社くらいいた競合が今は淘汰されて3社のみになっている。 ⇒衰退期

- 市場調査をすると、ユーザーはスペックが高い(最新CPU、大容量メモリ)モノを欲している。 ⇒成長期

- 競合社がカラーバリエーションを重視したモデルをだしてきた。 ⇒成熟期

- 量販店の店頭に行くと、「売上No.1」「オリコン顧客満足度ランキングNo.1」などのPOPが目立つ。 ⇒成熟期

このような情報は、大規模な調査をせずとも日常業務の中で入手できる定性的情報です。それらをもとにステージを推定し、その結果に基づいて自社のマーケティング戦略を組み立てる。これこそが、プロダクトライフサイクル理論を実務に活かす最初のステップです。

5.【事例】ファッションブランドのブランドリニューアル戦略

最後に、私が過去に担当したファッションブランドのリニューアル戦略について、どのような思考プロセスを経て立案・実行したかを紹介します。プロダクトライフサイクル理論を実務に落とし込む際の参考になれば幸いです。

外注か採用か迷ったら

へ相談!

背景:ブランドの概要と市場状況

担当していたのはファッションブランドでした。ファッションの中でもフットウェアに特化しており、しっかりとホールドするストラップ構造が特徴的で、街歩き・アウトドア・フェスなど日常からアウトドアまでをシーンとした商材です。自社ブランドは8,000~12,000円が中心価格帯で、競合は元々海外ブランド2社(同様の価格帯)、国内ブランド1社(ワンマーク上の価格帯)という状況でした。

私が当時ジョインした時には、自社ブランドは発売から約9年が経過していました。その間該当市場は、世界的なメゾンブランドがコレクションで採用したことを契機にファッション業界にブームがおき、国内でも大手セレクトショップで配架が進んでいました。自社ブランドはそのセレクトショップでの取り扱いが進み、前年比1.5~2倍近くで伸びていましたが、少しその成長に陰りが見えていました。ネットでは自社ブランドの人気モデルを模した小さなブランドがどんどん表れ、より安い価格帯(5,000円以下)も出始めていました。そして、ジョインした翌年には世界的なスポーツシューズブランドも戦略的商品を投入し大手ファッションECなどで大ヒットさせる等、競合ひしめく戦国時代の様相になっていました。そのような中、自社ブランドもローンチから10年を迎えることもあり、ブランドリニューアルと戦略を再検討するのが私のミッションでした。

さて、ここまでお読みいただき、私がジョインした頃の該当市場はどのステージだったと思われたでしょうか?ほぼほぼ当時の私の手元にあった情報の概略もこの様な定性的なもので、詳細な定量市場調査レポートがあったわけではありません。とはいえ、鉄則通りにまずは市場全体のステージを推定しなければと考えたわけです。上の文章を3章の図と見比べながら、是非私が担当した商品カテゴリーがどのステージだったかを想像して頂ければと思います。以下に、私が考えたことを記載してみます。

カテゴリーの「今」を特定

- メゾンブランド ⇒イノベーター層が集まるチャネル

- セレクトショップ ⇒アーリーアダプター+アーリーマジョリティがメイン顧客のチャネル

- 大手ファッションEC ⇒クーポンや割引がメイン施策で、アーリーマジョリティ+レイトマジョリティまでがメインのチャネル

該当商品カテゴリーは、マス層ターゲットのECモールにまで配架されているということは成長期~成熟期の可能性が高いと感じました。ここだけで特定するのは尚早なので、もう少し見ていきます。

- 前年比1.5~2倍近くで伸びていましたが、少しその成長に陰りが見え

⇒1.5~2倍の売上伸長は成長期の特徴で、曲線どおり成長に陰りが見えてくるのは成長中期~後期の可能性あり - ネットでは自社ブランドの人気モデルを模した小さなブランドがどんどん表れ、より安い価格帯(5,000円以下)も出始め

⇒自社商材を模したブランドの市場参入は成長期の特徴

⇒廉価版製品がではじめるのは成長中期~後期 - 世界的なスポーツシューズブランドも戦略的商品を投入し大手ファッションECなどで大ヒット

⇒グローバルブランドが市場に参入し、競合が激化するのは成長期の特徴

出て来た要素から推定すると、市場は成長期の可能性が高い。ただ、キャズムを超えたばかりの爆発的な成長を迎える成長前期ではなく、恐らく成長中期~後期のステージにあるのだろうと考えました。つまり、成長期の後半に差し掛かり、成熟期も直ぐに見えている状況であるとすると、3章の表でいう「成長期だけでなく成熟期を加味した打ち手を検討し、ブランド戦略に落とし込んでいく」ということを大戦略として考えたのです。以下にプロダクトライフサイクル理論の何を元に、どう考えて動いたかを記載してみます。

商品戦略

成長期の商品戦略は、①詳細機能の差別化、②製品ラインの拡張です。この2点をしっかりと取り組む必要があります。

①詳細機能の差別化

該当商品カテゴリーのカテゴリーベネフィットは、街歩き・アウトドア・フェスなど日常からアウトドアまでをシーンにしているということです。そこで元々自社ブランドは「長時間着用しても快適」と評判が高かったので、この点を再強化することにしました。高級ブランドも使用するイタリアのソールメーカーと新フラッグシップソールを協同開発し、フラッグシップモデルを企画することにしたのです。新ソールの開発は思った以上にうまく進み、軽量&クッション性で本当に長時間着用しても疲れにくい仕様に仕上がりました。

②製品ラインの拡張

①で開発したソールを搭載したフラッグシップモデルをこれまでの既存ラインの上に配置し、上へのラインの拡張(=フラッグシップモデル)を計画しました。と、同時に成長中期~後期に必要な廉価版製品、つまり下へのライン拡張(=普及モデル)も同時に企画しました。ただし、上と下を同時にだすのではなく、成長期のアーリーアダプター&アーリーマジョリティを最後もう一度獲得すべく、上への拡張ラインを最初に(1~2年目)、下への拡張ラインを続いてローンチする(3年目)という順番はしっかりと守ることにしました。下に広げてから、もう一度上にあげるのは、難易度が高いと考えたわけです。

価格戦略

商品戦略で記載したフラッグシップモデルをこれまでの価格帯(12,000円が上限)の上の15,000円まで高め、一方で普及モデルの価格帯を6,000円としました。これを社内では「3ライン戦略」と命名し、社員と関係取引先にもメッセージとして伝えることにしました。

- 上位:15,000円(フラッグシップ)

- 中位:8,000〜12,000円(従来ライン)

- 普及モデル:6,000円

広告(コミュニケーション)・販促戦略

フラッグシップモデルを新たに出すにあたり、大幅なリブランディングを計画しました。より「長時間着用しても疲れにくい」という点に特化し、ブランドロゴ、ステートメント、ブランドイメージ(KV)も刷新しました。成長期の広告は、アーリーマジョリティ向け機能差別化訴求です。長時間着用しても疲れにくいというコトを体験してもらうために、フラッグシップモデルを履いて1日鎌倉の街を歩き回るイベントを企画し、そこにメディアやKOLを数百名招待しました。同時にそこでブランドリニューアルの発表会も実施したのです。イベントの参加者からは口々に「本当に疲れない」という感想を引き出すことができ、メディアやSNSで発信してもらうことに成功しました。このSNSでの発信は、まさに成長期に必要な導入事例であり、ひいては一般ユーザーの口コミにも影響をしていくという意味で、成熟期にもっとも効いてくる仕掛けだと考えます。

チャネル戦略

チャネル戦略も二段階で考えました。これまでの主戦場であったセレクトショップ市場にフラッグシップモデルを投入することを決め、まずはこの配架に営業も集中したのです。このリブランディング1~2年はセレクトショップ市場での改めての評判をつくり、3年目に満を持してマス層の多いスポーツ量販店やシューズ量販店(成熟期のメインチャネル)に普及モデルをローンチすることにしたのです。成熟期のコミュニケーション戦略は「メジャー感」です。量販店さんに営業をかける時の営業トークも、「セレクトショップで売れている」が最大の口説き文句になりました。結果として、営業部のがんばりもあり、あるスポーツ量販店さんで初年度から全店でお取り扱い頂くことができました。

いかがでしたでしょうか?戦略を立案する際には、様々な思考法や理論がありますが、私にとってはこのプロダクトライフサイクル理論こそが最も実践的で信頼できるフレームです。「何か新しいことを生み出す」のではなく、既にある鉄則に忠実に従って行動する。これがマーケターにとって最も重要なスタンスだと私は考えています。長文になってしまいましたが、ここまで読んでくださった方の明日からの業務に、少しでも役立てば嬉しく思います。

自社にぴったりのマーケターを

スピードアサイン!

マーケティングDXなら

カイコク!!!

国内最大級※のマーケティング特化型複業マッチングサービス

※株式会社Habiny調べ(2025年7月時点)。マーケティング特化型副業サービスの登録者数を比較。

この記事を書いた人

川原林 毅彦

アパレルブランド代表

新卒にて化粧品会社で海外マーケティングに従事。 大手広告代理店に転職後、アカウントエグゼクティブとして国内外の大型クライアントを担当。 その後、複数のベンチャー企業にてマーケティング部長や事業部長としてマーケティング戦略立案・実行を牽引。 現在はファッション・ライフスタイル関連企業で代表取締役を務め、自社ブランドのブランド戦略や全社経営戦略などを手掛ける。